Facebook メルマガ登録にて定期的に最新情報を受け取れます。

目次

肩関節の働き

肩関節は固まりやすくなる関節であり、制限が生まれやすい関節の1つです。肩の関節可動域制限により、日常生活動作において大きな支障になります。

例えば、洋服を着る運動や頭を洗う動作、立ってズボンをあげる動作などがあります。

今回は屈曲・伸展、外転・内転運動についての評価方法、仰向けでの肩関節評価について、どのように一緒にストレッチすればよいか解説していきます。

まず肩関節の屈曲、伸展、外転、内転運動の計測方法です。計測方法、実施に対しての注意点は下記に記させていただきます。

家族でできる可動域練習

ストレッチ方法の説明です。直接肩関節に触るのではなく、土台である肩甲骨や肩周りの筋肉の位置を整えることで肩関節の可動域は向上します。今回は横向きの姿勢で肩甲骨を動かしていく練習です。

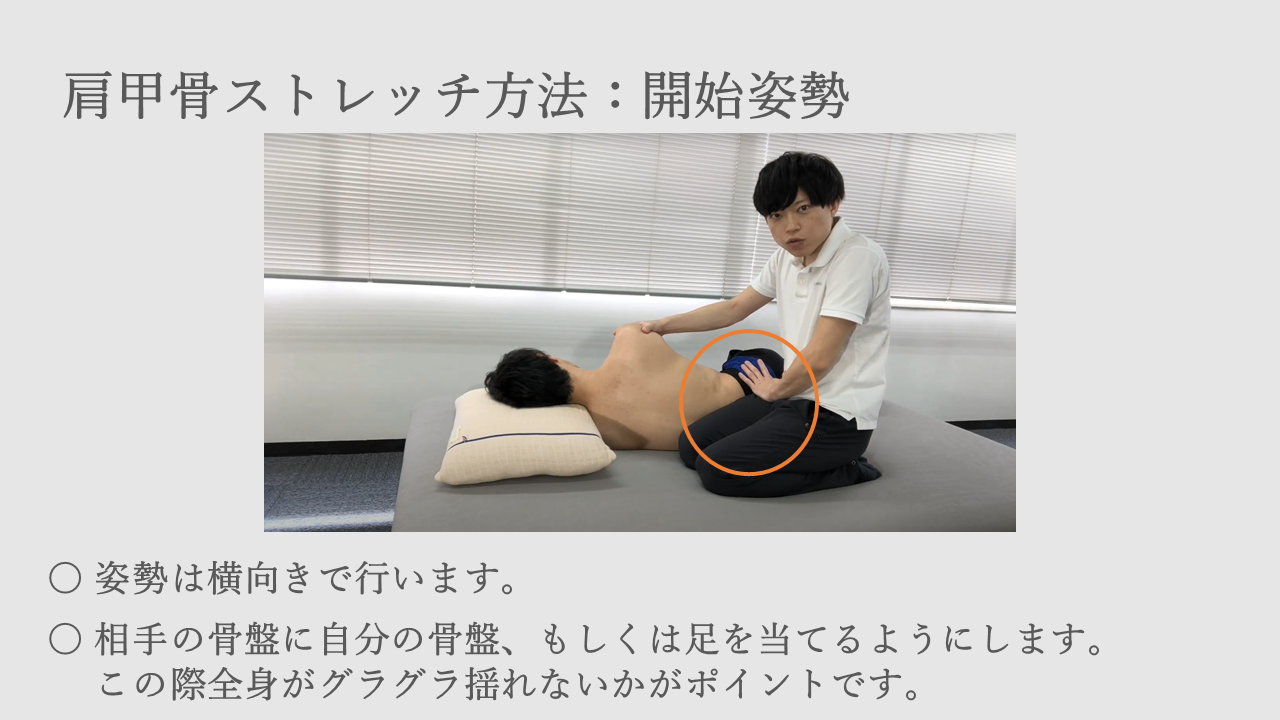

開始姿勢

相手の骨盤あたりに自分の骨盤、もしくは足を当てるようにします。この際肩を動かす時全身がぐらぐらしない様に止めているかがポイントです。

これが出来ていないと、肩甲骨を効率的に動かせない可能性があります。

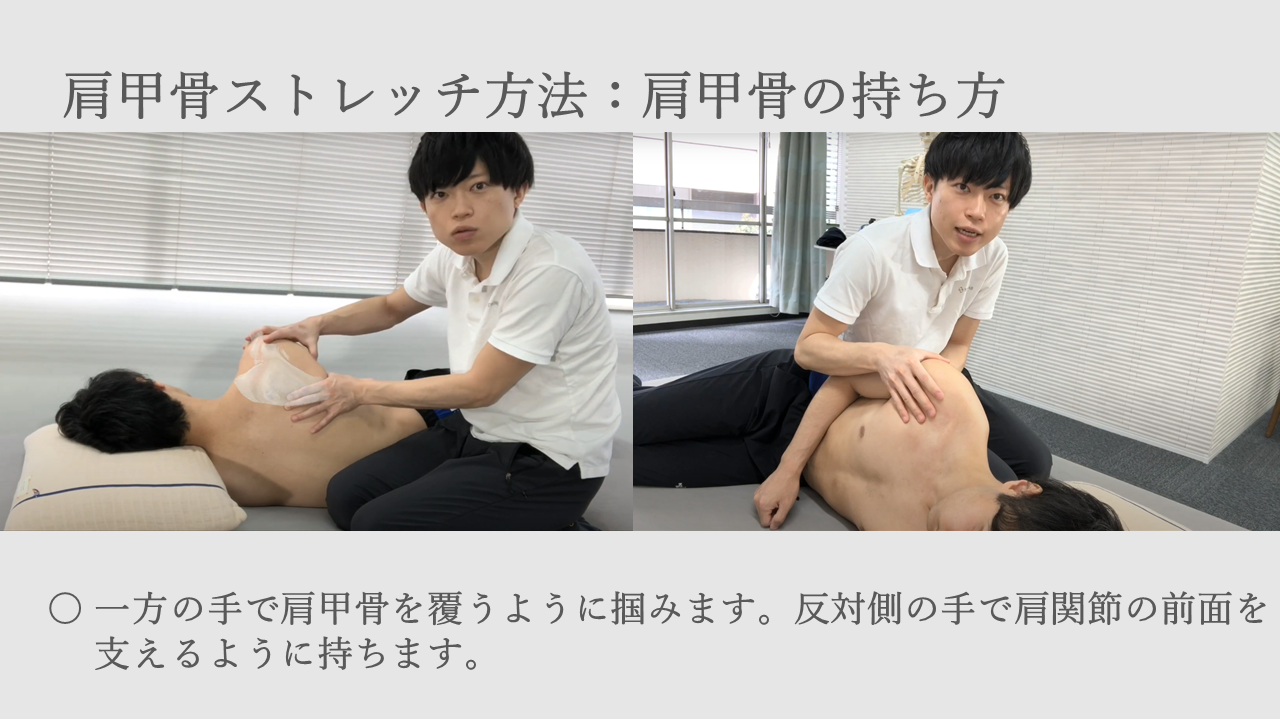

肩甲骨の持ち方について

この姿勢ができましたら、一方の手で肩甲骨を覆うように、掴むようにしていきます。

反対の手で、肩関節の前面を支えてあげるように持っていきます。

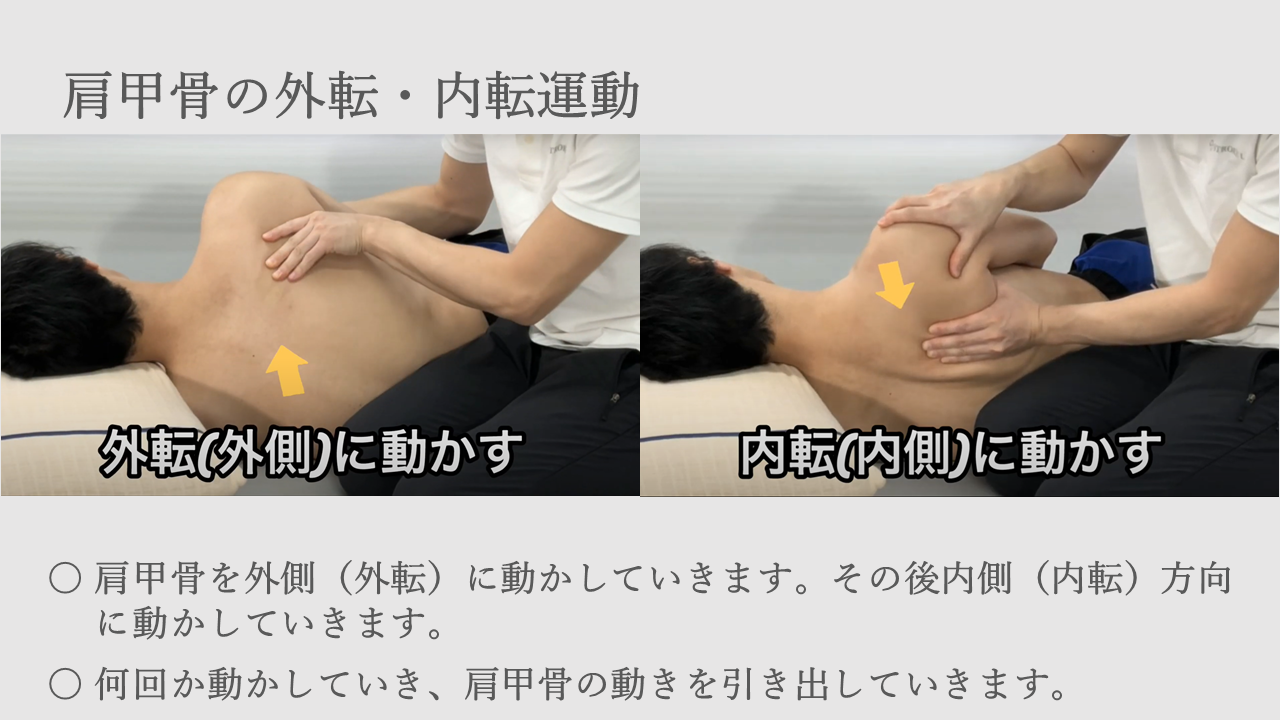

肩甲骨の外転運動・内転運動の介入

肩甲骨外転・内転運動:肩甲骨を外転の方向(前の方に)に動かします。そこから肩甲骨を内転の方向(背骨に向かって持ってくるように)へ動かします。

この運動を繰り返していき、土台の動きを引き出していきます。

肩甲骨挙上・下制運動の介入

肩甲骨を挙上(上側)に動かします。なるべく肩甲骨が耳に近づくような動きを引き出していきます。

挙上運動ができましたら、そこから肩甲骨が下に動くような下制(下側)に動かしていく必要があります。この運動を繰り返していき、上下の運動の幅を作っていきます。

複合した肩甲骨の運動

肩甲骨には複雑な動きが必要な場合もあるため、肩甲骨ごとグルグル時計周り、半時計周りに回していきます。この時固いところはないか、引っ掛かりがないかなどを確かめながら動かしていきます。

引っ掛かりがあった場合は、重点的に引っかかる方向の固さを取っていきます。目安としてある程度固さが取れるくらいを目安にしていただければ幸いです。

肩関節屈曲/伸展

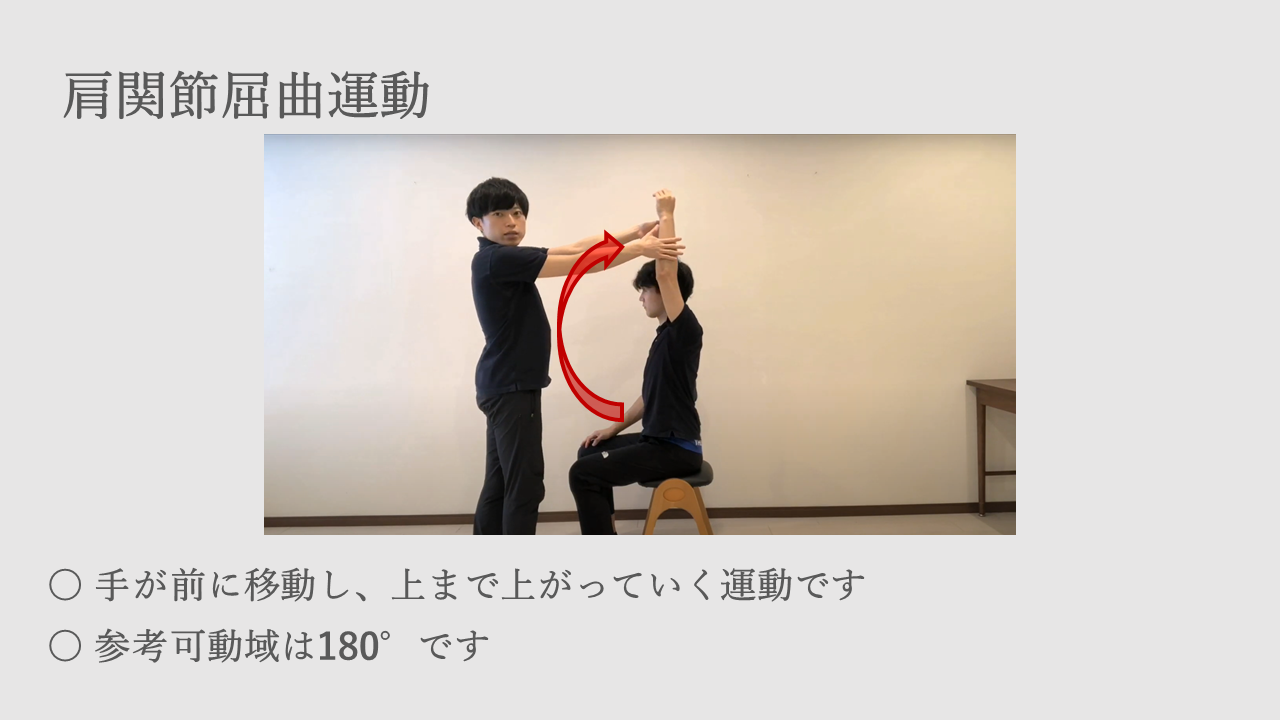

肩関節屈曲とは?

屈曲運動とは、手が前に移動し上まで上がっていく運動のことです。参考可動域は180°です。

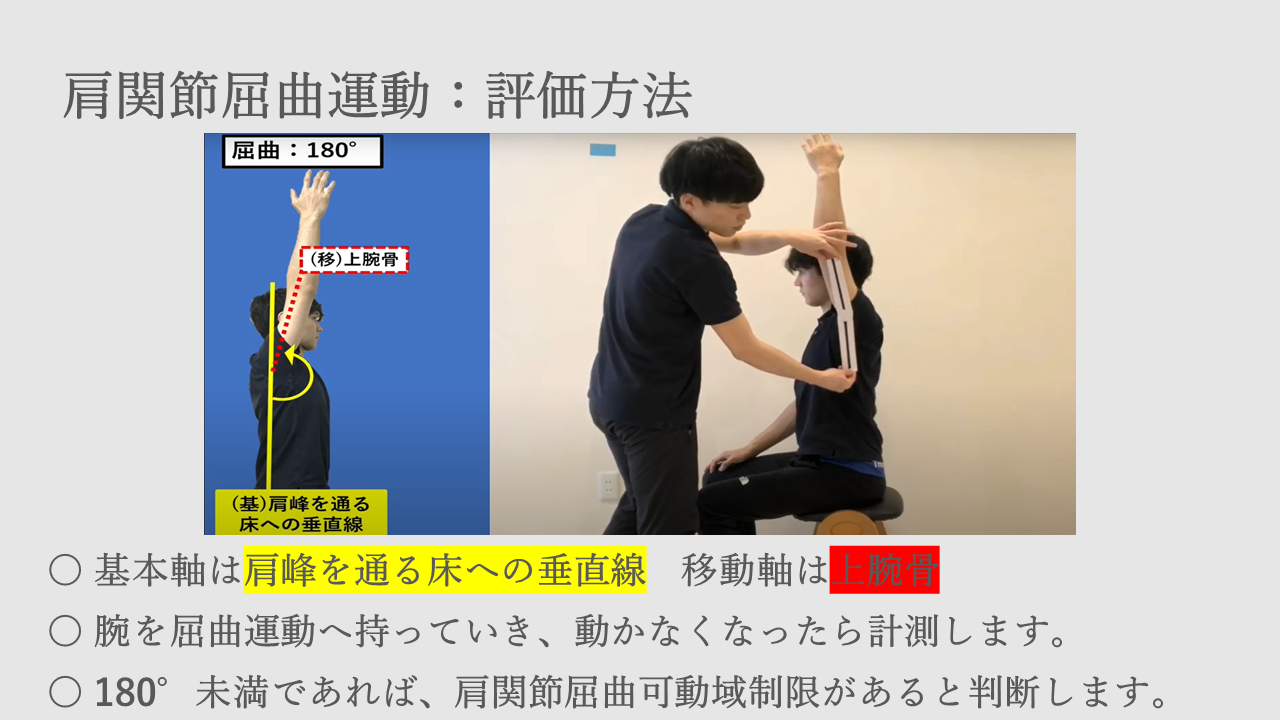

肩関節屈曲の評価方法

計測方法は、基本軸は肩峰を通る床への垂直線とし、移動軸は上腕骨となっています。

腕を屈曲方向に持っていき、動かなくなったらエンドフィールを感じつつこれ以上動かないと感じたらそこで計測をします。

この可動域が180°未満であれば、肩関節屈曲の可動域制限があると判断されます。

肩関節伸展運動について

肩関節伸展運動とは、手が後ろに移動する運動のことで、参考可動域は50°です。

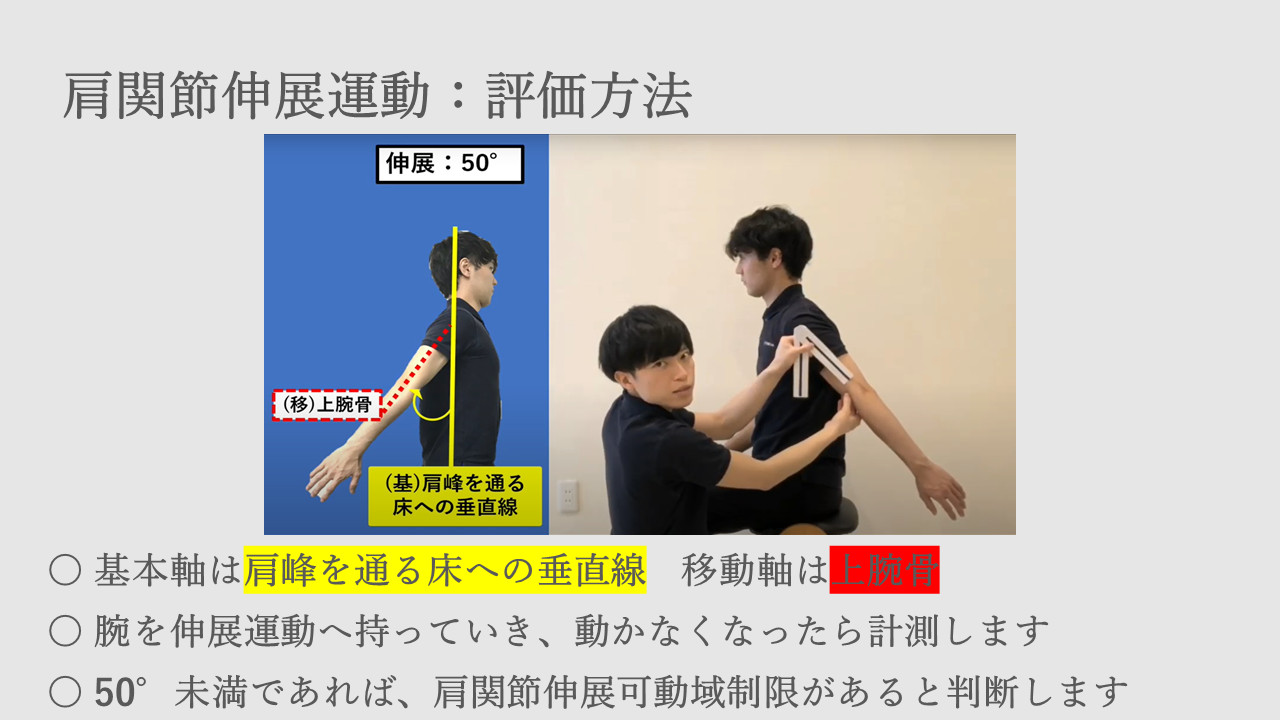

肩関節伸展の評価方法

計測方法は、基本軸は肩峰を通る床への垂直線とし、移動軸は上腕骨となっています。

腕を伸展方向に持っていき、エンドフィールを感じ動かなくなったところで計測をします。この時の可動域が50°未満であれば肩関節伸展の可動域制限があると判断されます。

肩関節外転/内転

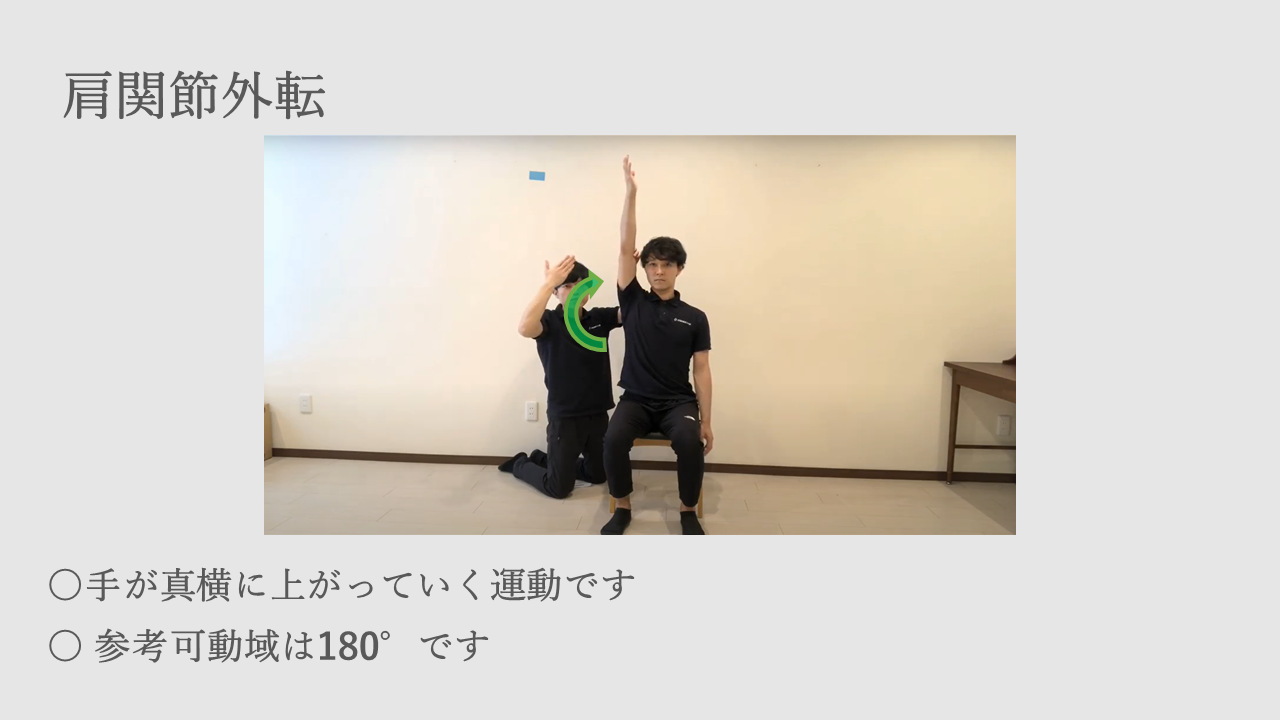

肩関節外転運動について

肩関節外転運動とは手が真横に上がっていく運動、参考可動域は180°となっています。

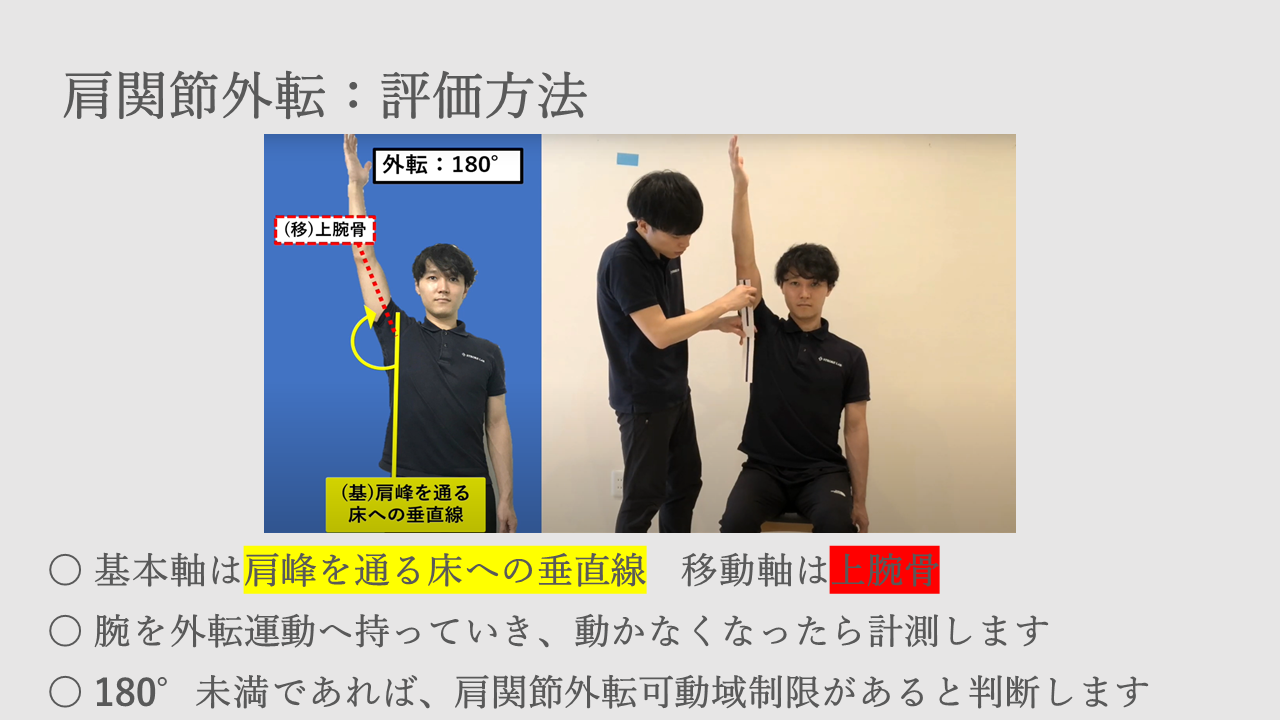

肩関節外転運動の評価方法

計測方法は、外転運動の基本軸は肩峰を通る床への垂直線、移動軸は上腕骨となっています。

動かなくなったところでエンドフィールを感じてもらい、ゴニオメーターを使い計測となります。この可動域が180°未満であれば、肩関節外転の可動域制限があると判断されます。

肩関節外転運動の注意点について

計測する際に注意しないといけない点は、肩関節外転90°を超えた位置で手のひらを上に向けるようにしないと180°まで上がらないので、この位置で手をひっくり返すように誘導をすることが重要です。

手のひらを下のまま誘導すると、上腕骨大結節が肩峰にぶつかってしまう為痛みや可動域制限となってしまいます。ですので、上腕骨の外旋運動を誘導(手のひらを天井に向けるような運動)することで、肩峰と上腕骨の間にスペースができることで、90°以上肩関節外転運動が可能となります。

肩関節内転運動

しっかり脇が閉められるか、腕が体にしっかりついているか。しっかり脇が閉じていれば0°となります。

基本軸は肩峰を通る床への垂直線とし、移動軸は上腕骨となります。

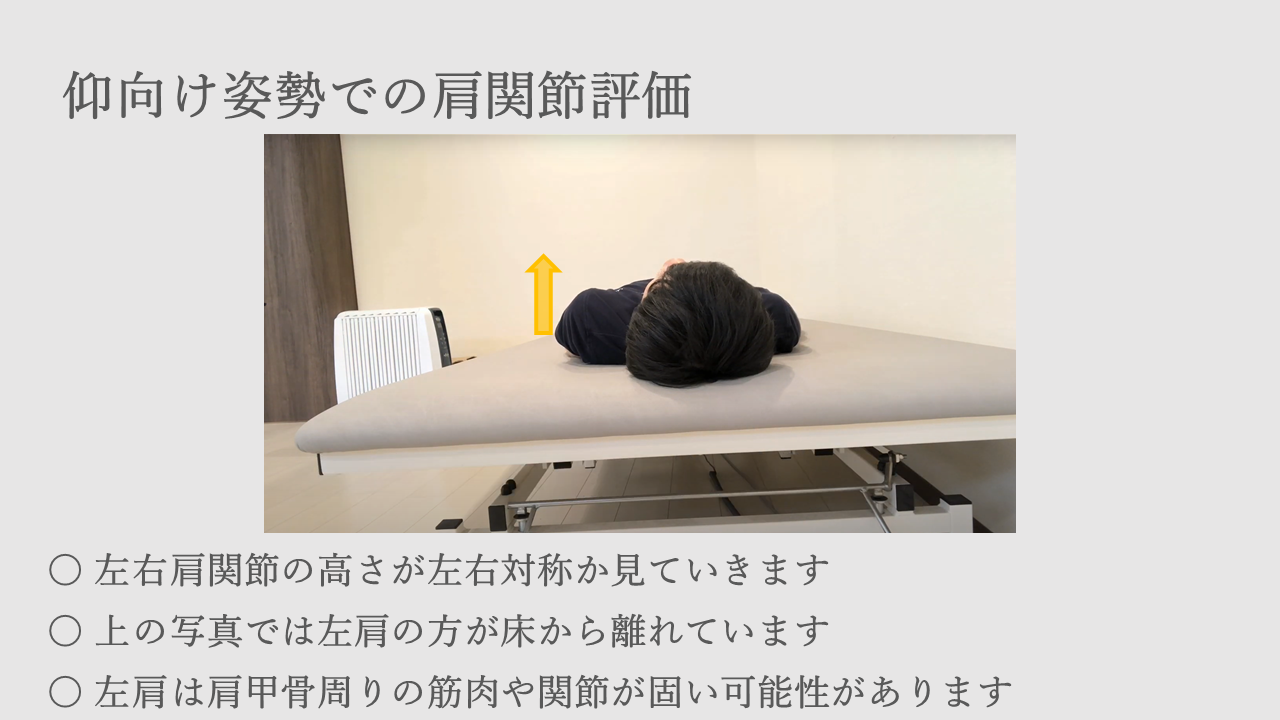

仰向けで肩関節評価

肩甲骨の評価を行っていきます。肩甲骨の評価する際は仰向け(背臥位姿勢)で行います。まず左右の肩甲骨の位置が左右対称であるかを評価する必要があります。

どちらか一方の肩甲骨が床から離れていると、肩周りの筋肉や関節が固い可能性が考えられ、特に肩の前の筋肉が固い可能性があります。

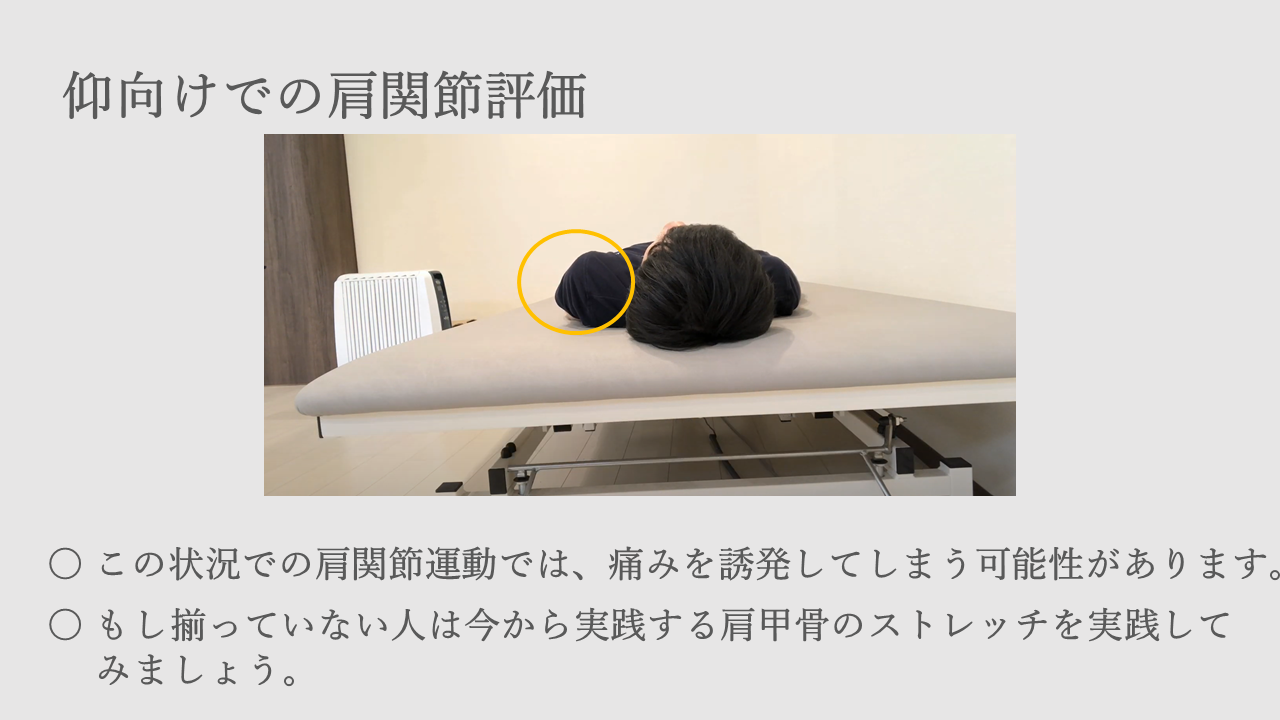

それにつられて肩甲骨の位置も引き出されてしまい、良い位置にセッティングできていない可能性があります。この状況で肩関節の運動を行うと、肩関節を痛めてしまう可能性があります。

そのため、左右の肩の高さを評価することは重要です。もし揃っていない人は今から実践する肩甲骨のストレッチを実践してみましょう。

国家資格(作業療法士取得)

順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務後,

御茶ノ水でリハビリ施設設立 7年目

YouTube2チャンネル登録計40000人越え

アマゾン理学療法1位単著「脳卒中の動作分析」他

「近代ボバース概念」「エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション」など3冊翻訳.

————————————————————

〒113-0033 文京区本郷2-8-1 寿山堂ビル3階

ニューロリハビリ研究所 STROKE LAB

電話番号:03-6887-5263

メールアドレス:t.kaneko@stroke-lab.com

TwitterやYouTubeなどはアイコンをクリック↓↓↓